Contra o cansaço endêmico

Em entrevista a Silvie Jaudeau, o filósofo romeno E. M.

Cioran responde a diversas perguntas sobre sua vida e obra. A certa altura,

Jaudeau pergunta ao filósofo: por que o

senhor rompeu com a poesia? - ao que

responde Cioran:[1]

“Por esgotamento interior, por enfraquecimento da minha

capacidade de emoção. Chega um tempo em que se fica ressecado. O interesse pela

poesia está ligado a essa frescura do espírito sem a qual rapidamente os

artifícios são percebidos. O mesmo vale para a prosa. Na medida em que fico

mais velho, escrever não me parece essencial. Livre de um ciclo de tormentos,

descubro enfim a dor da capitulação (...)”.

O esgotamento interior e o ressecamento

a que se refere Cioran não são apenas sintomas do envelhecimento e da

proximidade do fim da vida. São sintomas da apreensão da vanidade de tudo que,

outrora, lhe parecia indispensável. Na juventude, para enfrentar suas crises de

insônia e evitar que, afundado em seus tormentos, viesse a pôr fim a sua vida,

Cioran dedicou-se a escrever. Escrever, segundo ele mesmo confessou, foi sua

única alternativa para evitar o suicídio. A resposta de Cioran é reveladora de

um homem já cansado da vida; mas esse cansaço não é meramente um estado fisiológico

tardio; trata-se de um estado que o acompanhou durante quase toda a sua vida,

que marcou profundamente sua obra. Que este cansaço tenha-o mortificado ainda na juventude

prova-o o texto Esgotamento e agonia de Nos Cumes do Desespero, no qual o jovem

Cioran escreveu “quero morrer, mas

lamento querer morrer”[2].

As páginas de Cioran não são, para mim, simples objetos de estudo e reflexão;

são testemunhos de experiências que me são congênitas. Todo o sentido da

filosofia, para mim, se justifica nessas páginas. A atmosfera asfixiante, de um

pessimismo clarividente e desesperador, combinado com um ceticismo corrosivo,

deleita meu espírito tanto quanto se parece com a atmosfera em que, há

alguns anos, compus muitos de meus textos.

Ainda uma segunda pergunta dirigida a

Cioran acarreta uma resposta que deve ser aqui referida. Jaudeau pergunta ao

filósofo romeno: A sua verdade não reside

no silêncio oposto hoje aos que ainda esperam livros do senhor?. Leia-se a

resposta.

“Talvez; mas se não escrevo mais é por estar farto de

caluniar o universo. Sou vítima de uma espécie de desgaste. A lucidez e a fadiga venceram-me – falo

de uma fadiga filosófica tanto quanto biológica -, algo se rompeu em mim.

Escreve-se por necessidade, e a lassitude elimina essa necessidade. Chega um

tempo em que nada disso interessa mais.”

Eis aí, mais uma vez, o testemunho de

alguém que foi vencido pela vida; não porque foi inapto fisiologicamente para

suportá-la, mas justamente porque soube resistir a ela tão profundamente que a

desmascarou para apresentá-la tal como é: um

acontecimento sem sentido e sem propósito. A lucidez lhe foi o ônus por ter

suportado durante tanto tempo a vida. A lucidez, porquanto é um estado de

compreensão penetrante, cirúrgica, inquietante, revela aquilo que se mantivera

encoberto por nossas ilusões (no sentido freudiano, a saber, por crenças motivadas pelo

desejo). Por isso, em Do inconveniente de

ter nascido, ele asseverou: “Relativamente

a todo e qualquer ato da vida, o espírito desempenha o papel de

desmancha-prazeres”.[3]

Esse papel é extensivo à lucidez; no entanto, mais do que ser um

estraga-prazeres, a lucidez costuma fustigar a ponto de, como no caso de

Cioran, tornar-nos lassos. O tempo em que a lucidez atinge seu ápice é o tempo

em que “nada mais interessa”.

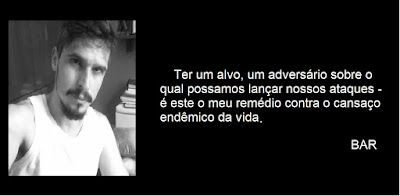

De que modo busco compensar o cansaço

contaminante de Cioran é o que minhas próximas linhas hão de explicar. A

explicação, a fim de que seja o mais inteligível possível, deve começar pelo

esclarecimento do significado deste meu enunciado: “Ter um alvo, um adversário sobre o qual possamos lançar nossos ataques

– é este meu remédio contra o cansaço endêmico da vida”.

Esse enunciado, eu o produzi entre um

trecho e outro de Nietzsche. Enquanto me mantinha debruçado sobre o livro A Vontade de Potência, ocorreu-me que

Nietzsche pôde viver a vida que tanto o ocupou em sua filosofia, em meio aos

seus tormentos costumeiros, porque soube aproveitar a vontade de viver para atacar seus adversários com o refinamento de

quem sabe esperar o tempo oportuno. Quem são os adversários aos quais se opunha

o autodenominado primeiro imoralista? É o próprio Nietzsche que nos esclarece, em Ecce Homo (Por que sou um

destino?):

“No fundo, são duas as negações que encerra em si a minha

palavra imoralidade. De um lado, eu nego um tipo de homem que até agora tem

sido considerado como superior: o dos bons, dos benévolos, dos caridosos; de

outro, contradigo uma espécie de moral que chegou a adquirir certa

preponderância, chamada mais claramente a moral decadente, a moral cristã”.

A filosofia nietzschiana combinou duas

formas de entusiasmo: um entusiasmo

ofensivo, combativo, que

identificou os adversários para atacá-los

em suas trincheiras; e um entusiasmo

afirmador, graças ao qual nos ofereceu belas páginas de uma lucidez

fortificante. Contra o veneno que enfraquece a vida, Nietzsche ofereceu um

antídoto: o seu Zaratustra, o seu homem

dionisíaco, o seu amor fati. Nietzsche,

que se insurgiu ferozmente contra as tendências negadoras da vida – reunidas

sob as categorias do niilismo e do pessimismo, em suas formas diversas – não

evitou o reconhecimento de que a vida é desfazimento, é dor, é sofrimento. Sua

ousadia consistiu em condenar aqueles que, enfraquecidos pela consciência desta

verdade, insistiam em desaprová-la, em condená-la.

“A condição de existência do homem é a

mentira; de forma diversa, seria não querer ver de modo recalcitrante como é

feita, no fundo, a realidade. Esta não é tecida de forma a estimular a todo

momento os instintos de benevolência, nem muito menos de maneira a permitir em

qualquer ocasião a ingerência de mãos estúpidas e boas”.

Segundo Nietzsche, o otimista é tão decadente quanto o

pessimista; mas, ainda consoante Nietzsche, o otimista talvez seja um tipo mais

nocivo porque nunca diz a verdade. Costumeiramente afirma sua “felicidadezinha”

na mentira. É um tipo caluniador da vida.

“Eu sou o primeiro imoralista; por isso, sou

também o destruidor por excelência”.

O primeiro imoralista foi um destruidor

que se pretendia também criador, que profetizava um tempo em que os homens

seriam artistas.

Seu ateísmo foi reconhecido como

instintivo, conforme atesta na passagem seguinte do texto Por que sou tão inteligente:

““Deus”, “imortalidade da alma”, “redenção”,

“além”, todos esses são conceitos que nunca levei em conta; nunca com eles

sacrifiquei o meu tempo, nem mesmo em criança; talvez nunca fosse bastante

ingênuo para fazê-lo? Para mim, meu

ateísmo não é uma consequência, nem mesmo um fato novo: existe comigo por

instinto. Sou bastante curioso, suficientemente incrédulo, demasiado

insolente para contentar-me com uma resposta tão grosseira. Deus é uma resposta

rude, uma indelicadeza contra nós, pensadores; antes, dizendo-se a verdade, não

é senão um tosco empecilho contra nós mesmos: não deveis cogitar dele!”.

O Deus cristão esteve, sem dúvida, na

linha de frente dos ataques ferinos de Nietzsche. Deus – bem notara o filósofo

– era a própria antítese da vida. O cristianismo paulino não é senão a

expressão da decadência. O cristianismo, retirando da vida qualquer valor em

favor de um “além-mundo”, caracterizado por levar à fadiga os instintos, é uma

religião niilista. Nietzsche acusa o cristianismo – e a prática missionária de

Paulo, particularmente – de estimular a má consciência “contra o sentimento de

dignidade da alma nobre”. Contra o Deus que enfraquece, Nietzsche escreveu:

“Ensino o não em face de tudo quanto torna

fraco – de tudo quanto esgota. Ensino o sim em face de tudo quanto fortifica,

do que acumula forças, do que justifica o sentimento de vigor”[4]

A radicalidade da crítica do conceito

de Deus, levada a efeito por Nietzsche, repousa no fato de ele ter conseguido, como poucos, operar uma incisão semântica que permitiu expor os sedimentos de

sentido perniciosos encobertos por um longo trabalho de doutrinação. Em Ecce Homo, lemos:

“O conceito de “Deus” foi arquitetado como antítese ao de

vida, tendo sido reunido nele, em terrível unidade, tudo o que havia de abjeto,

de venenoso, de calunioso: todo o ódio mortal contra da vida”.

Com a invenção do conceito do Deus

cristão, o homem torna-se culpado; a vida, objeto de renúncia; a “mundanidade”,

de desaprovação.

O que as páginas de Nietzsche nos

ensinam, em essência, é que a filosofia só pode estar a serviço da vida (e não

pode ser diferente!) se for para afirmá-la contra as diversas tendências que se

orquestram para enfraquecê-la, para negá-la. A vida, enquanto vontade de poder, é um pathos – o fato donde resulta um devir

e uma ação.

De que modo, afinal, compenso o peso do

cansaço mortificante das páginas cioranianas? A resposta salta evidente: é

necessário sorver o vigor nietzschiano compreendendo que o impulso para o "viver

mais" depende da força com a qual atacamos as tendências que conspiram para

aniquilá-lo.